利根川廻り[下]

三宅克己ミヤケコッキ(1874-1954) 作者一覧へ

三宅克己

『みづゑ』第十七 P.8-9

明治39年10月3日

夫れからその翌日は、兩國行の通運丸と云ふ汽船に乗つて、目的の關宿に立ちました。船の内は大勢異た人物の寄合であるから、その圖は一々面白かつた。そこで不取敢スケツチブツクを取出し、種取りを爲やうと先づ隅に煙草を吹して居た婆さんを寫し始めました。すると奈何爲た機會か、窓から風で飛込むだ石炭の殻が、自分の眼に這入つてさあ寫生處の御話ではありませむ。ハンケチで擦つて見たり、唾を附けて拭て見たり、種々樣々な療治を施しましたが、一向にその効が無くホトホト困り抜きました。然しまさか、れが婆さんの罰當りでもあるまいと、眼から泪の流れ出るのを我慢しつゝ、恨敷氣に彼方を打眺めると、これは失策彼の婆さんは今しも手に珠數繰つて、頻に念佛を唱へて居るではありませぬか。成程これを見てはこの石炭殻は、或は婆さんが念佛の御利益かも知れないと、座に恐ろしく爲つたので先づ寫生は中止と爲ました。

彼是爲るうちに眼から漸く石炭は出ました。且又船も漸く關宿に着いたやうです。此邊河の兩岸は一圓の蘆で、葦切の聲など幽かに聞えて、こゝからが既に理想の仙境でありました。

關宿に汽船が着いて其所に上らうと云ふ者は、自分唯の一人。そこには別段に桟橋と云ふ者も無く、さりとて艀も未だ見當らない。暫時営惑の折柄恰も汽船近く漕いで來た、十二三の少女の乗つて居る舟を見付けた。そこでその少女を呼止めて向岸迄渡してお呉れなと頼むで見たら、「乗んなせい」と心地好く舟を汽船の直ぐ窓下に着けました。自分はこれ僥倖と、急いでその舟に飛び乗つたら、その少女は何やら小歌唄ふて、直に向の岸邊に着けて呉れました。見返れば汽船が艀を呼ぷのであらう、白烟熾にたつて吹き出す汽笛は、關宿全村を破らむ計り鳴り響いて居りました。

堤を一つ越えて御關所の渡船と云ふを渡ると、關宿の宿に出ました。昔は兎も角今は荒腰見る姿も無く、その哀さは昔身分のあつた者が零落したのを見るやうに思ひました。固より斯る土地であるから、宿屋と云ふて立派なもののあらう筈も無く、漸く御休泊と書いた煤けた行燈掛けた家を、その日の泊所と定めました。

そこで案内されてその家の奥に這入ると、新築の二階家があつて、十疊二間六疊一間なかなかに侮り難く、これには何とも案外の思、獨りこれはこれはとばかリ座敷の内を見廻したのでありました。次に先づ二階の欄に靠れて前景を眺めますと、直ぐ前には緑深き藤棚があります。これを越えては苔むした茅葺の風雅な屋根が見える、況て桔桿が空高く現れた樣など、もう申分の無いお誂の眺望でありました。

夕方になつて湯の案内をされたので、手拭下げて湯殿に行きますと、流石舊家だけ床板の朽果てたる模樣などは、譬へ樣も無い程哀れで、どうやら隙間から葦の新芽でも出さうであります。だが湯は透通る程清く、成程これは利根川の水を汲み込むだのであらうと嬉しかつた譯でした。

兎角邊鄙の地に旅を爲て、何時も困るのは食物だが、又此所でもこれには閉口爲るのであらうと、案じつゝ夕の食膳の出るのを待つて居ると、女中は恭しく食膳を運むで來ました。見れば案外にも鯉の洗は皿に盛られて、その肉尚ほ動くかと思はるゝ斗りでありました。

成程こゝは利根川筋の鯉の本場と、この時初めて合點が行きました。そこで箸を取つて先づ吸物の碗の蓋除れば、これも意外都では珍敷い鯉のこくしやう、餘の事は偖て措きこれだけの御馳走で、態々此所までやつて來た効は充分あつたと、大に滿足を爲たのでありました。

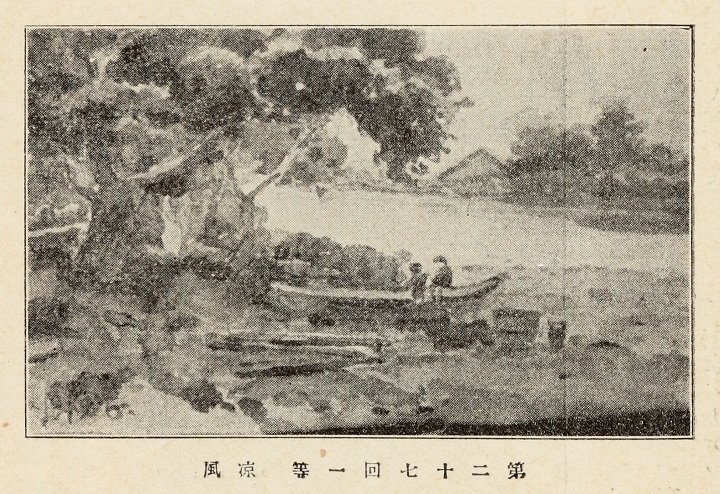

日は將に暮やうとして、關宿の町は愈々寂しく、裏山には名も知れない鳥の聲が、仄に聞こゆるのであります。況て利根川通の船は帆を今一ぱいに張つて、その頭を僅に堤の上に顯して居るではありませむか。マー何と云ふ好い景色でありませう。給事の女中は剥ちよろけの丸盆を膝にのせて、窮屈さうに自分の前に座つて居ました。この時試に

「姉さん此邊には杜鵑が居るだらうね。アノ杜鵑と云ふ鳥が」

と問ふて見ました

「ヱー杜鵤ですか。あんな物は少しも珍らしかありません。ソレ今も鳴きました。アラツ・・・・・・」

自分はこの時我れ知らず、喰ひかけた茶碗を投げるやうに下に置いて、「ドレツ」と椽側に出て空を見ました。然し夫れと思ふ影は何處にも認むることが出來なかつた。唯西の方眞黒な杉の杜に舊暦四月六日の月が、細く眉の樣に懸つて居つたのみでした。(完)