尾瀬日記

森島直蔵モリシマナオゾウ 作者一覧へ

森島直藏

『みづゑ』第四十四 P.4

明治41年11月18日

七月十二日晴

『尾瀬沼』、『尾瀬ケ原』、これ等が話題になつて、夜をそく迄話し合つたり、地圖を展げたりしたのは、ツイ二三ヶ月前だつた。モウ今日は其出發の日だ。

同行者は大下先生、赤城、八木兩君と、僕都合四人連れ。

午前五時半に先生のとこへ集る筈なのに、赤城君と八木君はやつて來ない、ドウしたらうと二三度さがしに行つたが見えない、心配しながら、先生と二人で先きへ『目白ステーション』迄出かけた。

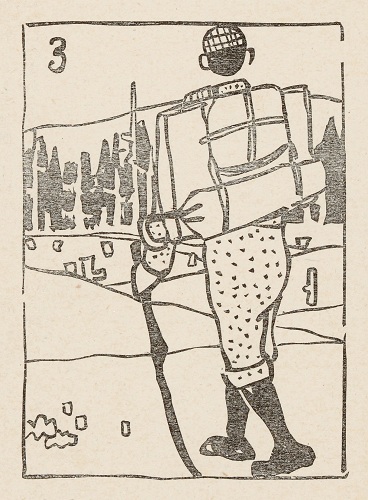

兩君は汽車の時間にやつと間に合つた、然し大急ぎで馳けて來たので八木君はモゥ足が痛いと云ふ。痛いのも無理はない二人とも五六貫も有らうと思ふ荷物を身體に着けて居る、其姿は實に異觀だ。こゝ迄來る時には僕ばかリコンナ重いのかと内々心細かつたが、此の二人を見て幾分か慰められた。それも其筈何しろ『尾瀬ケ原』で世帶を持たうと云ふのだもの。

前日眞夜中に去る處から電報が來て、その用事を差支なく運ぶため、三時頃から起きて、出發前に長い長い手紙を三四本書いた。さて時刻になつてやつて來たのは直(森島)さんばかり、停車場で待つことにして家を出たが、背中の荷物は馬鹿に重い、門ロで捨てゝ仕舞ひたくなつた。

發車の二三分前に、ヤツト泰(赤城)さんと定(八木)さんが汗みどろになつて駈けつけた、今朝寢過して大に慌てたそうな、そしてモー汽車は間に合はぬ事ゝ覺悟してゐたそうな。(鴎)

汽車は『目白』驛員の御蔭で『赤羽驛』で一寸まごついた許り、マアマア無事で、車中では八木君のパイナツプルの御馳走も出る、『秩父』の山々も賞する、『熊谷』土手も眺める、十時過ぎにば『前橋』驛に着いて直に鐵道馬車に乗り換へた。馬車は云ふ迄もなくマツチの箱の樣な小さなもの、先生などは頭がつかへそう、或はつかへるかも知れぬ。八木君は乗換の時一人殘つて居た爲、車臺が動き出したので入口へ頭をぶつけるやら大騒ぎ。

『澁川』に近づくに從つて景色は面白くなつて來たが、何だか空模樣があやしくなつて、遠くでゴロゴロ鳴つて來た。『阪東橋』を渡る頃、『榛名』の山はモウ雲足が切れそうだが、河の對岸―――ヒョロ高イ松並木も山麓森林も早や雲の下、夕立の景色で有る、豆の樣に見ゆる人が駈け出す哩と見てゐたら、既に雨は車の窓を打つ。

『榛名』には日が當つてる。

『澁川』からは別に馬車を傭ふて『沼田』迄行かねばならぬ。茶店で聞くと今出たとこだと云ふ、馬車屋へ行つてかけ合つたがマア時間迄モゥ一時間半も待つてくれとぬかす、困つたものだと、元の茶店へ歸らふとする後からモシモシと呼ぶ者が有る、馬車なら私の方に御座いますと云ふので大喜び、早速ソレへ乗つた。

今度の馬車は四人栗りで頗るハイカラなものだ、四人は此ハイカラ馬車の中で辮當を食ふ。日は容赦なく照る、雲は一つもない、紫の山は紫の山に重なつて居る、トンネルを二ッ越して、雪の下が一面に咲いてる中に立つ巨樹の側を走つて三時頃『沼田』の惠比須屋に着した。

『前橋』と『澁川』の間『阪東橋』の邊は中々景色がよい、頗る壮大である。

『澁川』から乗つたのは上等幌馬車式で、前後差向ひ、横から乗るやうになつてゐる、泰さんの喜ぶこと非常で、こんな馬車は生れて初めて乗るといふて大得意であつた。

馬車の中で晝食をやつた、握めし、海苔巻、サンドウイツチなどが出る、憾むらくは咽喉を濕ふすお茶がない。

『利根』の橋を渡ると二三の料理屋がある、下から餅菓子を盛つた皿を差上てゐる男がある、二階から若い女が手を伸したが届かぬ、終には家根の上まで出て來て恐る恐る皿を受取つてゐた。(鴎)

今は繭買ひの客で宿屋は一ツパイだ、然し前からソウ云つて有つたので所謂「上の家」にとまる事が出來た、こゝは宿屋とは離れてゐるが大きな家で、表の方には下駄の臺が澤山積み上げてある、一行四人は此家を買切りの姿。暫らく休息してスケツチに出かける。

宿の混雜はモツケの幸で、吾等は二階建の大きな家一軒を占領した、二階は三十疊も敷かりそうだ、併し久しく人が住まぬためか、便所に一種の臭氣のあるのには閉口否閉鼻せざるを得なかつた。

歩行はしないが、長時間汽車や馬車で可なり疲れた、定さんはモー豆が出來た、『水道町』から『目白』迄二十丁程で、この有樣では『尾瀬』へ着くころには一度分のお菜位ひはあるだらう(鴎)

暮れ行く『沼田』の町、何となく詩的な感がある。『沼田』は昔眞田氏の居城であつた、今は其の跡もないが……限りなくモクモクと湧く夕雲が暗く空を覆ひ、連々と起伏する山のみ僅に夕日に照つて火の樣な色をなす邊、血の如き眞田氏の熱烈が見える樣だ。

夜は繪葉書やら荷物の整理やらで忙がしい。

『沼田』の町は一寸繪になる、町端れから雲むら立つ『赤城』の山を寫した、何處を見ても繪になる、二三日は滞留してもよい處である。

この夜は靜かであつた、隣りに寝てゐた直さんが、夜中に吾輩の夜具を引張るのに困つた。(鴎)

七月十三日半晴

午前六時半宿を立つ、流石『沼田』は養蠶の町である、家の構造は全く都附近―――否『澁川』とですら既に違つて居る、棟の高い二階造り、僕等の目には珍らしく感じた。

朝は五時出發と宵に姉さんに頼んで置たのであるが、五時頃徃つて見ても、まだ本家では戸が閉つてゐる、トントン叩いて女共を起し、顔を洗ふや否飯を急がせて、漸く六時過出發した。

銘々の装こそ大ヘンなものである、洋服に脚胖、新しい草鞋がけのお揃ひだが、その所謂洋服なるものが大變だ、中學三年時代の制服もある、絽か何かのイヤに古ボケたのもある、鼠色の麻の如何にも窮屈そうなのもある、かく申某は、上衣こそやゝ物になつて居るが、ヅボンと來ては東京市中を歩行けた代物ではない。

人夫がないため荷物は自分で負ふてゆくので、寫生用の七ッ道具のほかに、毛布やら防寒具やら、食料やら、日用品やら、數の多いのは一人で六七個もある、犬の吠へるのも無理のない體裁である。(鴎)

桑畑の間を行く事半里許り、見晴らし好き所を擇らんで腰を下ろす、下は谷―――『片品川』は向ふの山の間から出て、此の谷を走つて遠く西の方へ去り、『上久屋村』が川に沿ふて點々と見ゆる、四方は矢張り山である。

『沼田』の町を離れたばかりでモー荷が重い、肩が痛い、休みませうとの聲が出た、今から休んでは詮方がない、美人に逢ふ迄とか、見晴しのある處迄とか、何とか云ふては一歩々々運んだ。『上久屋』で休の聲がかゝつた時は、恰も倒れるやうに皆々草の上に座した。(鴎)

『高平村』迄一里、路至つて平凡であるが、それからは今日の難所『栗生峠』にかゝるのである、『栗生峠』は其の名の現はす如く栗が素的にある、栗時分はサゾ好い事だらう、ソレは餘計な心配だが何しろ肩が痛い、足が痛い、重い荷物はグングン腦天から押へ付ける、汗は出る、日は照る、其の難澁さ加減、後から來た郵便屋サンはモゥずつと先きに行く。實に苦しい、他から見られたるもので無いだらうが、本人は一生懸命、水を飲むだり樹蔭で休んだりする事三四回、十二時にやつと峠に達した。十二時ときけば腹がへる、茶腹モ一時だがさつき飲んだ水はモウ汗となつて出てしまつた、峠の上には水一滴だつて有りやしない、先生の主張で一息に『大原新町』迄下りる事にはしたが、サテ歩き出すとこたゑる事甚しい。『新町』では所謂「うむどん」を喰べた、菓子代りに出した柿の砂糖煮は甘露の味がした、先生も生れて始めてだと云ふ、頗る珍味だ。

峠は別に大した難所ではないが、荷があるので實に苦しかつた。『大原新町』の茶屋では頻りなしにキュースに湯をつぐので、蓋をする間がなかつた。名物うむどんの膳について來た海苔の色には實に驚いた。(鴎)

『追貝』迄は無事に着いた、宿の名は「よどや。」と云ふ、暫らく休んでスケッチに出る。『追貝』の地はかつて丸山先生や吉田先生も來られたことがあつて、頗る奇勝に富んで居る、『吹割れ』の如き實に雄大な景色である。一枚岩の川底が兩方から迫つて來て間は深く落ち込み、兩方の岩の上をサラサラと流るゝ水は此處に落ちて瀧をなす、水煙は湧然と上る。兩方の岸は數十丈の岩山で『日光』の『大谷川』『箱根』の渓流はとても比べものにならぬ。スケツチ一枚。それから『千年橋』の下で再び三脚を据える。こゝは又『吹割』と違つて恰も『コロラド』の如き趣きがある、切ツた樣な岩が數十丈の高さをなし、水は青く黒くインヂゴの如き色をなし渦を巻いて押す樣に流れ下る、コゝに一條の鐵道が有つたならば、都の人は如何に喜ぶだらうと思つた。

『吹割れ』は實に奇景である、そして極めて壯大である、この渓流に突出した二丈程の高さの岩がある、水の侵蝕で弓形をなしてゐる、頂上は廣き處で一尺程、狹い處は二三寸しかない、『吹割れ』の景色を畫くには是非此上からでなければ出來ぬ、初のうちは怖がつて、上を歩行くのさへ容易でなかつたが、いつか皆々此上で道具を展げ出した。

『千歳橋』の下數十丈、その水の渦をなしてゐる處の色は實に悽愴を極めたものである、『華嚴』も古い『淺間』も面白くない、厭世家はこゝへ來たらよからう。(鴎)

雨に降られて宿にもどる、火鉢に火を澤山盛つて來たのは不思議だと云つたら、先生に土地が高いから寒いのだと説明された。

宿の部屋は天井が馬鹿に低い、鴨居とスレスレで吾輩は大に警戒を要する。一枚の額がある、鴨居の上へかけることが出來ぬため天井へ打つけてあつた、寝ながら見るのに都合がよい。定さんの豆は更に二つ三つ殖へた。

隣室の婆さんの咳でよく眠れぬ、雨がパラパラおちて來た。(鴎)

七月十四日晴時々小雨あり

蚤に攻められて眼さむ、七時半出發。

宿の亭主は『戸倉』迄は平ですと云つたが、何實際はソウでない、登つたり降つたり小山を幾つとなく越えたので昨日よりも却つて勞れた、途中一番困つたのは、『戸倉』の宿まで行つてる筈の米が未だ『土出』に在ると云ふのだ、僕等はとても此の上荷物は脊負へず、と云つて村の者は養蠶時なので一人として遊んでる者もなく、思案にくれたが、『戸倉』の宿の親切によつて、あとからこゝ迄取りに來てくれた。

晴れたり降つたりで、草が濡れてゐて休むことが出來ぬ、『沼田』から『戸會』へ送らして置いた米はことによると『土出』にあるかも知れぬといはれて問合せることにした、それがため道も大ぷ損をする、米の運搬にも一方ならず心を勞した。道の兩側には二丈も三丈もある桑の大木がある、場處によつて、は夏子の盛りであるのに、此邊ではまだ春の蠶が繭にならぬ、桑の木には『越後』から來た桑摘男が、枝にとまつて頻りに俗歌を謡ふてゐる。

清水を見つけて懐中サイダーを飲んだ、甘露とはこんな味をいふのであらう。(鴎)

路は『片品川』に沿ふてあつて、鶯も鳴けば、河鹿もなく、岩に碎ける水の音も聞こえる、三松橋(土出村)からは河原の近くを行くので石ごろごろと足が痛い、一時には『戸倉』に着いた。

『戸倉』の宿は「たまき屋」と云ふ、一家そろつて親切者だが、蠅が多いのには實に閉口した。

よくしたもので、茶菓子は罎へ入つてゐる、蠅よけには他に工風はあるまい。早速晝飯にありついた『戸倉』邊の米はトテモ口には入れられない樣にきいたがそうでもなかつた。(鴎)

晝食をすますと夕立があつて、ゴロゴロと雷が鳴る、赤城君と僕は稍々ヘコタレ氣味。夕立直ぐ止んだのでいざとスケツチに出かける。

山道を十數町往つて寫生を始めた、途中で泰さんは青大將を一匹殺して頗る元氣だ、定さんが怖がるので傘杖の先へ吊して振り廻してゐた。(鴎)

麥が未だ畑にある、黄金なすと歌はれるのも都近くで、こゝでば光澤のない橙色である。夕食は名物そばの御馳走。

宿は山里に似ず湯もよし便所も氣持がいゝ、明日は登山と思へば氣もそゞろに勇むのである、暫らくは音信が出來ぬと云ふので各々澤山の繪葉書をかく。

蕎麥の味は中々よかつた。さて翌日の人足を宿へたのむ、果して人夫がないといふ、宿でもいろいろ都合して、兎に角沼の傍迄馬をやりませうといはれたので一同大安心をした。小屋の樣子をきいて見た、『檜の突出し』といふ處の小屋は多分役に立つであらうとの事、吾々はそれを『檜の御殿』とよんで、その地を想像して大に勇み立った、併し明日から當分疊の上には寝られぬと思へば何となく妙な氣もした。(鴎)

七月十五日快晴

天氣は好し、宿の息子が馬を引いてくれて重い荷物は皆それへ着けたので、肩の輕くなつた僕等は辮當だけ持つた、元氣旺盛である。宿を出て暫らくすると神祠がある、荒廢見る影もないが、今日の門出を祝ふて皆々禮拜する。

神社からは草の中に分け入るので、左の山も前の山も只青々として草の山、山欅毛、白樺の大木が處々に居を構へて自然に茂つた其姿を誇つて居る、右は『片品川』―――川とは云へモウ渓流である―――をへだてゝ欝と茂つた森林、ツイ其裏手の山は『物見山』と云ふので、そこへ上れば眺望が非常によいそうな。行くに從つて山欅毛白樺の大木は漸く多く、ハテは欝蜜たる森林をなすのである。雪に朽ちた橋を渡る事五六度。

渓合に山躑躅の花を見た、野には擬實珠の花がうす紫に咲いてゐる、草は和らかな緑で、向ふの山の上から轉り落ちたらさぞ面白からうと思ふ。(鴎)

馬子に教へられたので、赤城君が傘杖で掘ると出たは出たは黄金に非らず、此の眞夏に雪の層、テンデに大きな塊を手にして行く、氷砂糖とまぜて頬張る、實に甘露の味。

『戸倉』より四里橋なき谷を徒渉すれば、銅山小屋、こゝから愈々『尾瀬峠』の難所である。急坂、イヤ坂などと云へた義理でなし、大きく云へば先づ流の底を擧ぢるので足はビショ濡れ、心持の惡い事、今時そんな贅澤も云へぬので、馬の御尻について行くが息が續かぬ、幾度となく休むので矢張り後れてしまうのだ、それでも十二時過ぎには頂上につく、晴れた時には『富士山』が見えると云ふが今日は雲と山と遠く遠く接して居るのみ、然し見えぬのは却て幸で、見える時には翌日必ず雨がふるとのことだ。

こゝは一名『沼山峠』ともいふて、隨分急峻である。馬は平地ではノロクサくつて間だるく思つたが、上りは實に早い、そしてこんな石塊ばかりの中をよく四本の脚で歩行けたものだと感ぜざるを得ぬ。

頂上は光景一變、栂の巨木が處々にありて、根曲竹が一面に茂つてゐる。まだ湖水は見えぬが、キラリと眼を射る、兩三點の殘雪を頂いた『燧ケ岳』が當面を壓して峙つてゐる、やゝ遠くには『武尊』『至佛』の諸山が見える、吾等は今迄の苦を忘れて一同快哉を叫んだのである。(鴎)

足もとには名も知らぬ高山植物が路に沿ふて一面に生へて居るが、それ處か足が痛くて。峠から數町下つて湖の畔に出た。湖から稍々行くと小川がある即ち『群馬』『福島』兩縣の境である、『檜の突出し』は此の境界木標の所から山て居る半島であるが、馬子に其の半島にある小屋を見に行つてもらつたら、屋根がなくてトテモ駄目だと歸つて來た。止むを得ず暫らく進むと、花咲き亂れた稍々廣き原がある、街道は其原を横切つて居るが、路の右側一丁許りに又一軒の小屋が有る。此の小屋はツガの倒れた根を利用して造つたものだが頗る粗、それでも雨位は凌げるだらうと先づ其れへ入つて晝食。

峠の下りは道がわるい、可なり困苦して漸く湖畔へ出た、一同非常な疲勞である、湖畔の小流で馬子が『手捕にして呉れべい』と小魚を追廻したが終に、捕れなかつた。

『檜の突出し』がダメと極まつて、栂の根の小屋へ御輿を据へたが、三坪ばかりの突出した家根があるばかり、東と北は圍ひがなく、西は栂の根株、南は栂の幹、そして地面には枯草一つない、このジメジメした土の上に今夜から寝るのかと思つたらツクヅク情なくなつた。(鴎)

馬子が六日目の再來を期して歸つた後で、『檜枝岐』の漁師の老爺が來た、其の話に、約七八町の彼方に之れよりも上等な小屋が五六軒有ると云ふ。夫れではソツチへ引越そうと、尻の落ちつかぬに早や荷を肩にエツチラオツチラ十町近くの道を引き移つた。

これよりも増しな小屋があると爺さんからきいた時は實に嬉しかつた、そしてこゝでは、たとへ通行人は一年に何人といふのでも、兎に角往來に近いので、留守にして置くのに不用心だからと直ぐに引移りに決したのである。

「草原に蛇でも居はせぬか」と爺さんに訊いたら、「高山でガスによつて蛇や蝮蛇のやうなものは居りヤセソ、たゞ蛙と兎ばかり、そのほか狐一匹居り申さん」と云はれて大安心。

それから、爺さんはこういふことも云つた、「小屋はヤクザだがそれでも年に幾人か岩魚捕りが來て泊るのだから、留守の時は火を消して置いて下ッセ、そして用達場も極まつてゐるのでガスから、ソコラヤタラにやらかさぬやうにたのみヤス」と。

いよいよ引移る時に、「幾日ばかり居るか」ときくから、「五六日だ」と答へたら、「ハハア明日は歸るベイに」と大輕蔑口調で獨語してゐた、吾々には此無人の山中に辛抱が出來ぬものと思つたのであらう。(鴎)

四五軒の中一番右の端の小屋に陣取る、屋根は矢張りツガの木葺き、床あり、鉋屑を以て疊となす、上等々々、僕等は早や『尾瀬御殿』殿上の人と成りすました。時は夕、腹は北山に近づいたので、夕餐の仕度に取りかかつたが、出來上つた食卓は二三枚の板をならべたゞけ、水筒の花瓶には、赤に紫に珍らしの高山植物を以て彩られた、香ばしいハムのおカヅ四人で祝飯を上げて萬歳を三呼する、あゝ愉快々々。

小屋は四坪程で、奥の方は火を焚く處になつてゐる、中央疊四ひら程の場處には、栂の鉋屑が敷いてあつて、床は乾いてゐる、入口に接した處は全くの土間で、西は崖、南北は栂の薄版やら葉付の枝で圍ひ、東は入口になつてゐて、勿論戸も何もない、屋根は栂の枝で葺いてあつて、僅かに雨露を凌ぐに足る。この小屋は篩の側を造つた跡で、近處に焚つけの薄い本が澤山あつて極めて重寶であつた。

早速馬子から借りて置た鉈で、白樺の枝を切つて薪をこしらへる、流れで米を磨いて飯を炊ぐ、目出度夕飯も濟ませたが、食事中蚊とブトの多いのには閉口した。

飯がすんだら、直さんが用達をしたいといふ、爺さんの云つた一定の場處が何處か判らぬ、四方をたづねたがそれらしいものが見當らぬ、小屋の向ふの大木に、二本の丸太が三十度の角度で立て掛けてある、或はそれかと徃つて見たら、それらしくもあるが、下に紙片一つなく、汚物も見えぬ、考へて見ると、汚物の見えぬのは雨で流れて仕舞ふからで、紙片のないのは無論そんな贅澤なものを使用せぬ爲めであらうと、とに角此處に極めて仕舞つた。

便所としたら恐らく世界中第一等ではあるまいか、前には雪を頂く高山聳え、左は洋々たる大湖、右は姿やさしき白樺の深林、後ろは百花競ひ咲ける高原である。そして美しき花の香りこそすれ、厭ふべき臭氣は少しもない。たゞ四方開け放しはいさゝか極りが惡いが、これも知つた中であるから我慢も出來やう。

やがて靜かな夜るが來た、かねて用意の西洋蝋燭を出す、薪を盛んに燃して脚胖や足袋を乾す、蚊が盛んに出て來てうるさい。疲れたので早く寢ることにする、まづ鉋屑の上に油紙を敷き、その上へ毛布に包まつて横はり、更に雨外套を上からかけた、そして着てゐるものは、冬のシヤツ二枚、ズボン下二枚、(ある人はシヤツ四枚も着た)夏洋服に、手袋もはめ足袋も穿いて、頭から蚊防具を冠った。吾輩は篩の輪の上に板をのせ、その上にゴム枕を結びつけた、直さんと泰さんは雜具入や風呂敷包を、定さんは米の袋を枕として、燈火吹き消し寢に就いた。

正しく寢てゐると蚊は螫さぬが、横向になると工合がわるく、忽ち喰ひつかれる、そして耳の處ヘブーンブーンと來るのは如何にもうるさい、ゴソゴソさしてゐたが、それでも晝の疲れで一同いつか夢に入つた。(鴎)

七月十六日雨

昨夜は馬鹿に寒むかつた、其くせジヤケツに冬のズボン下、ケツトに油紙を頭からきて、手袋をして、足袋をはいて、蚊帳をかぶつて寝たのだが、寒むイ、僕の寝坊が目を覺ます位だもの其寒い事非常なものだ。

たゞに寒かつたばかりではない、何だかテンテンと音がする、夢うつゝに手を出して見ると、そこら中濡れてゐる、いつの間にか大雨になつたと見えて、着てゐる毛布の上に水が溜つてゐる、大變だ、早速燈火をつけて見たら、枕元とも足元とも、處嫌はずの雨もりで、手もつけられない、ヤット二三ヶ所大穴を防いで、益小さくなつて再び横になつた。(鴎)

今日は朝から雨がシトシトと降つて居る、恰も梅雨のそれの樣に、只音もなく蕭々と降る、葉摺れの音さヘゴソともせぬ、靜かな雨だ。

先生と僕とは同じ側に居るのだが、此屋根の雨を通してポツリポツリ漏つて居る、これは大變と二人で直しに取りかゝる、此板をこうやつて、彼の板をあゝやつてと家の中から屋根を直すのも亦下界では出來ない事だ。晝は先生御持參のさらし餡汁粉で腹を肥やす。赤城君は小屋の入口から表を居ながらにして寫生する、先生は繪葉書の製造中、八木君は又それを繪の中に入れて居る、僕は昨夕食卓を飾つた花を寫生して見る。

僕は餘程寢坊に生れたのだ、二時頃からウトウトと寢てしまつた。

雨の小屋住ひはまことにミジメなものである、顔を洗ひにゆくのにも小川の處までは三四十間はある、濡れた草鞋をはいて、ジクジクした草原をゆくのはあまりょい心持はしない、足の先はわるく冷たい、炊事の仕度も容易でなく泰さんの勞を多しとする。

『東京』を立つ時『尾瀬』の小屋で樂しむべく、銘々菓子を携へることゝした、種が判つては面白くないといふので、秘しかくしに匿してゐた、昨夜は定さんのビスケツトが出た、今日は雨降りで退屈といふので、吾輩が洒餡と白砂糖と衛生餅とを出した、『赤城』の旅を忍んだのである、大鍋に一パイこしらへたが、見てゐる間に盡きて仕舞つた。(鴎)

夕方雨が上ったので、赤城君と八木君とに起されて裏の山に行つて見る。僕等は身を沒する樣な根曲笹を分けながら、白樺ツガの老樹枝を交ゆる裏山に入つたが、暫らくにして沼畔に出てしまつた、仕方なく汀について左した、老幹の根は何千年の苔が蒸して踏めば足ざわりがフツクリとする、時にはゴボリと落ちる事もある、左を見れば幹と幹と重つて、只苔臭い氣が通ふのみ、右は枝の間―――スグ足もとから水である、向ふの山は霞んで見えぬ。と見れば足下に黒豆がころがつてゐる。何?兎の糞である、必常昨日の老爺が云つた通り兎が居るに違なし、行く行く係蹄のあとを幾つとなく見出した。

一旦小屋にもどつて、今度は赤城君と二人で始めの小屋へ行つて見た、路は原を越えて、半島の樣に突き出た森についてグルツト廻つて又原をぬけるのである、一體此の沼畔の原と云ふのはムアーランドであるから足心地の惡い事、それに路と云つても足踏みたほされた草を辿るのであるから心細い、放心するとヅブヅブと足が入る。二度目の原に差しかゝつた時、丸木橋を通らうとすると黒い鳥がバタバタと立つた、ピックリする間に沼の草に消えてしまつた。

小屋の中から白樺の寫生一枚、幸ひ夕方から雨も止んだ、此分なら明日は天氣であらう、それを樂しみに今夜は早くから床に就いた。四方がジメジメして何となく心持はわるいが、それでも蚊が少なく、昨夜よりは夢が安らかであつた。(鴎)

七月十七日晴

暖かならぬ一夜も明けた、青空が折々見える。『沼山峠』の方へ寫生に行く、途中『檜の突出し』を探つた、蓋し「突き出し」とは半島の意である、此の半島はツガの森林で、中に小川あり、『岩』『上』兩國の境界木標のあるのは此の小川の傍である、『突出し』の小屋は一昨日馬子の話の樣に、トテモ雨露の役に立たぬ、見るかげもなく荒れて居る。こゝから峠迄に二丁許りの砂濱がある、砂濱を横斷して一ッの小流が沼に注いで居る、「ボヤ」と云ふ小魚は沼から此の小流を上るのだが、居る事居る事、水が奇麗で淺いからよく見える。僕等は繪の道具なんかソツチのけで魚取りに夢中になる、八木君はついに手取りの功名を爲した。

八尾を獲てやゝ滿足しそれから寫生を始めたのは十時頃であつた、畫架を据えたのは街道筋で、『尾瀬沼』を見下ろす處で有る。日が脊中からポウツトさす、鶯がなつかしげに友を呼ぶ、コロコロと鳴くのは高麗鳥であらう。ホーホーと沼の方から人聲がする、やがて馬の脊が草の上に表はれた、『會津』に十餘頭の馬を求めた馬喰の其歸りであつた。

湖畔で寫生畫二枚を得た到る處アヤメとカンゾーが花盛りである。(鴎)

晝食は三時、頗る美味を感じた。

小屋の前の原で白樺の森を寫生する、其幹は白く森から浮び出る樣、前には名も知らぬ白き花あり、遠く『燧ケ岳』の淺雪淡しと云ふ景である、然し景色はいゝが蚊や蟆子が馬鹿に多い、オヨソ隙と云ふ隙は總べて其の襲來を蒙むらざる處がない、早々三脚をたゝんで夕食の仕度に取りかゝる。夕食はそばがきの御馳走だが、それのみでは足りぬので豌豆まめで腹をふくらす。赤城君の御菓子が出た。

原中の寫生の時は、泰さんと定さんとは起つてゐて描いた、足の下には清水が四五寸溜つてゐる、踏んでゐるうちに段々水嵩が層す、蚊とブトの襲撃が獰猛て、一重の脚絆を穿いてゐた定さんは、其上から螫されるので絶えず兩手で脚を叩いてゐた。

夕飯の蕎麥掻は大失敗、鰹節はわるく硬く中々掻けぬ、製法不馴のためダマが澤山あつて變妙なものが出來上つた。

夜の泰君の出品は振つてゐる、石ゴロモと甘納豆、但し遠路御持參のため石ゴロモは一つとして形を爲してゐない。(鴎)

夜の『尾灘』沼畔―――是實に寂寞の境である、日が西に沈むに從つて鳥も鳴かなくなる、風さへ音を立てぬ、眼に映ずるもの―――森も山も沼も原も一刻一刻闇の霧に覆はれてしまふ、それが丁度ドコか深い深い谷へでも落ちて行く樣である、いくら耳をそばだてても聞こゆるものは暗!!無!!虫の音は靜さを増すものであると云ふが、絶對の「靜」は更に靜である。尾瀬の夜か味はずば寂寞を口にし詩に賦する事は出來ぬのである。

此小屋に着いてから、夜分小便にゆく者がない、吾輩は毎晩不得止出かけるがあまりよい氣持はしない、今夜は耐え兼ねてや定さんが恐る恐る出かけたが、一定の場處迄往かずにツイ小屋の近くでやらかして仕舞つた。(鴎)

七月十八日半晴

天氣はあやしいが『尾瀬ケ原』に向ふ、向ふと云つても道を知つて居るのでなし、只先生があつちの方だと云つたので其の方へ進んだばかり、隨分無鐵砲な次第だが一向心細いとも思はなかつた、それでも型ばかりの路が根曲笹の中について居る、それが丁度トンネルをなしてるので上からはとても見えぬ、只足さぐりで進むのだから、木の根に躓く事數度であつた。

或時は沼の中を渡らねばならぬし、或時はズブリズブリと脚半迄泥だらけにする事も有る、半里許りで『堂小屋』に達した。『堂小屋』は『燧岳』の遙拝所であるが、ひどく荒れて居る、四圍の板かべには此處へ來た者の姓名が鉛筆やら墨やらで記してある、『武藏國』の住人と名乗るのもあれば、『岩代國』何々郡と正直なのもある、風流人は歌を詠んである、山岳會の諸士のもある、僕等も日本水彩畫會云々と記して更に進む。

此の附近ツヽヂが多い、萌え出た草の緑との調和が美しい。森を幾つとなく越して河尻附近に至れば一つの原がある、さのみ廣くはないがイワカゞミの花が盛りである、丈高からぬ常縁の老木は配置よく自然の庭をなす。沼の水はこゝから落ちて『越後阿賀川』の上流となる、道は此の川に沿ふて居るが、暫くは又山に分け入るのだ。

『尾瀬沼』は南の岸は道がない、北の岸には僅かに『尾瀬ヶ原』に通ずる一條の細徑がある、沼は丁度柏の葉の形をなしてゐて、其陸の水に突出した處は、栂やアスナロの巨木で林を成してゐる、また水の陸へ入込んだ方は、更に深く軟艸の澤をなして、そこには諸處水溜りあり、草の中には珍とすべき岩鏡や、姫石楠花、深山龍膽、其他名の知らぬ美しい小さい花が咲いてゐる、實に形容の出來ぬ美しい場處で、一同は夜の苦しみを忘れて、「アヽこゝに一生涯居たい」とか、「この儘死んでも惜しくはない」と、くり返しくり返し言つてゐた。(鴎)

朽ち水の留つてる岩をよぢると今度は切立てた樣な山の中腹を横斷せねばならぬ。山は勿論密林で、根曲笹は到る所に繁茂して居る、道と云ふのは其根曲笹の寐て居る所を辿つて行くのだ、笹の根を踏めば辷べり落ちる、落ちれば數丈の下は『只見川』の奔流が岩に咽んで居る、傘も三脚も帯で脊中へ結付けて兩手で辛じて身を支へて行く、八木君は一度ならず、辷つたが幸にして事なくすんだ、此道ならぬ道には處々瀧の如き急流が奔出して居る、僕等は是非これらをも渡らねばならぬ、渡ると云つて石を拾つて飛び越えるのだが、赤城君不幸にして足モトを狂はし腿まで泥中に没してしまつた。難道も盡き樣とする處に直徑六尺に餘る大木が横たはつて居る、乗り越える事はトテモ六ヶ敷ので、下をくゞつたら、トウトウ傘の柄先を折つてしまつた。

沼に分れて山へ入てからの道は實に難澁であつた、低い處では少し油斷をすると深い深い水溜りに足をとられる、岨道は根曲竹の上をゆくので、一寸でも他見をすると數十丈の崖下へ、辷り墮ちねばならぬ。(鴎)

長い長い森を過ぎて『尾瀬ケ原』に出たのは十一時過ぎであつた。『尾瀬ケ原』は坦々として際りを知らぬ、直徑數里と云ふ、森あり林あり川あり沼あり、皆一望の中にある、コバルトの山は其周圍をめぐるのだけど、肉眼には到底原と山との關係を見つくす事は出來ぬ。此の高處にあつては今丁度春である、春の『尾瀬ケ原』は實に花の原である、花にはツヽヂ、アヤメ、カンゾウ、それに名も知らぬ白赤黄紫の花々我世永かれと咲き誇つて居る。寸に滿たぬ暖い緑の草も美しい、花と草との原はいつまで行つてもつきぬ、つきぬ向ふにコバルトの山が聳える。昨日迄の雨摸樣が今日晴れて空氣は多くの水蒸氣を含んでるから、コバルトの山は靉靆として霞んで居る。

原へ出た時は、暫時口もきけなかつた、活きて甲斐ある事をつくづく感じた、風景畫家として、かゝる天然に親しく接する事の出來た身の幸福を心から感謝した、アヽ此大景、此美觀、吾輩はこの刹那の感を生涯忘れぬであらう。

このパラダイスで辮當を開いた、辮當といふたとて新聞紙一枚あるでなし、竹の皮なぞ元よりのこと、いろいろ工風した擧句に、佃煮を入れてきたブリキ箱を、洗ひもせず其儘飯を詰めて持つて來たのである。吾輩はその四分の一を自分の大きなパレツトの上に分配を受けた、箸の用意がなかつたから畫筆の軸で間に合せた、直さんはこの有樣を見て、「これこそ眞に畫家の晝食だ」と感嘆してゐた。(鴎)

日は午なり、駘蕩たる春の花原に三脚を据えて醉ふが如くに繪筆を握つた。數枚の寫生をして辭したのは三時頃であつた、戀々として去る事が出來ぬ、一行の心は期せずして再來に一致したのである。

三時迄寫生して、それから花を取つて三時半迄に出發しないと、吾等の御殿へ歸るのに日が暮れる恐れがある、二里とはいへど三時間半はかゝる。

豫定通り寫生を終つてから、原の中を流れる『只見川』の岸あたり迄漫歩した、寸にも滿たぬ若草を踏んで歩行く心持は何とも形容が出來ぬ、若草の中には美しい山草が今を盛りに開いてゐる、紫の菫もある、白い金米糖のやうな美しい花もある、眞紅の小さな蘭の花もある、あてなしに一握の草を摘めは、その中に姫石楠花は五六本も混つてゐる、地は一面の毛氈苔で、勿體なくて足の踏處もない、ある處にはオレンヂ色のカンゾーと、ヴアイオレツトの深山アヤメと、地の見えぬ迄亂れ咲いて、かたみに艶を競ふてゐる、三里四方の高原は何處迄往つても皆このやうに美しいのである。

一巡して元の處迄歸つた時、急に定さんが考へ出した、顔の色は忽ち紅く忽ち蒼くなつた、「ドーしたと泰さんが訊いたら、「漫歩してゐた時杖にしてゐた傘立を何處かへ忘れて來て仕舞ふた」といふ、此大原野に、三尺にも足らぬ一本の棒は尋ねやうもない、そして歸途の時間も逼つてゐるが、親切な泰さんは、心配して定さんと一しよに今歩行した處を探しに往つたが、終に見出なかつた。『尾瀬ケ原』に傘杖が生へてゐる譯だから數年の後に往つたら、さぞ大きくなつてゐるだらうとは歸途の戯言であつた。(鴎)

歸りは又苦しい苦しい思をして、小屋に着いたのは八時頃、足もとも暗い時分であつた。赤城君も八木君も勞れたので食後脚胖をほしながら寢てしまった。

飯をたくことも出來ぬので、今夜も蕎麥掻をやつた、定さんが鍋の中へ手を突込んで掻廻したのはよかつたが、粉の固まりが手に着いてドーしても取れないので大騒ぎであつた。(鴎)

七月十九日 小雨

朝から霧が大變深い、森も山も見えたかと思ふと直ぐ消されてしまふ、身體もジツクリとする、寒い日であつた。

午前は小屋の前の原にある柳を寫生した、一同が二枚目にうつつた頃小屋主の老漁師がやつて來た、丁髷の頑強な大男で年は六十位だらう、『會津檜枝岐』の人である、ドコか北國的の所が見える。僕等を見て非常に驚いた風で「お前達ア一體ドツカラ來たゞあ」と赤城君に尋ねた、先生が悉しい事を話されたので安心したらしく二十匹ばかりイワナを取つてくれた、此のイワナは尾瀬沼に居る魚類の名で中には鱒よりも大きいのが居ると云ふ、隨分澤山居るものと見えて彼の老爺が二十匹捕るのに十四五分しかかゝらなかつた。毛針だから餌なんか要らないんだ。二十銭の小屋代を拂つたら喜んで又イワナを取つてくれた。「ソウデガアンス」は振つて居た。

岩魚捕りの爺さんは、『只見川』や『尾瀬沼』で釣つた魚を、小屋の中で燒いて『若松』あたりへ持つて行つて賣るのだそうな。

此小屋は、今では爺さんの持物だといふので、二十錢やつたら大喜び、併し考へて見ると隨分高い家賃で、一日四錢なら月に壹圓貮拾錢だ、物の高い『東京』でも、この體裁の家でそれ丈けの家賃は取るまい。(鴎)

午後は『堂小屋』附近に出かけた、彼のツツヂの庭も繪に入れた、觸れたらば溶けそうな若草の緑が美しい、霧は矢張り深い。

『尾瀬湖』畔の景色は雄大といふのでもない、又優美一方でもない、兩方を兼ねてゐるので、風景としては、吾輩が今迄歩行いた處で是以上の塲處はない、一ヶ所に三脚を据へたら、只其體の方向を變へさへすれば何處でも繪になる、一つの場處で、五枚や六枚の趣の變つた繪を作ることが出來る、實に景色の美は絶對で、ドンナ趣味人でも、此自然に對しては不服出處があるまい。

森の影には白石楠花が眞盛りである。(鴎)

夕食は八木君の料理でイワナの御馳走であつた、懐中汁粉も出た。

今宵一夜が終りなので、先生はピストルを空に發つ、音は寂寥を破つて森から森へ山から山へ響き渡つた、僕等も各々一發づゝ發つ。何となく氣がスーツトする樣だ。蝋燭も二本つけた、今日迄物も言はなかつた八木君は急に元氣が出た、屋内は頗る賑はつた、「實は夜になると電車のゴウツと云ふ音が聞きたくつて」と云つたのは僕だ、赤城君は「晝間はいつ迄も居たいと思ふが夜になると歸りたくなつてしまう」と云、銘々心弱い事を白状した、先生は朱の盤の化物語をされた。

寝しなに赤城君の足の方でガサガサと音がする、赤城君は薄氣味惡るそうに捜したがモゥ音もせねば形もわからぬ、暫くすると又ガサガサ云ふまた捜す、わからぬ、復ガサガサする捜す、わからぬ―――益々氣味が惡るい、兎かも知れぬと云ひ出したが誰一人表へ出る者がない、仕方なしに四人一時に飛び出して捜したが、ヤツパリわからぬ、結局蝦蟇と云ふ事にしてしまつた。

夕飯は實に結構であつた、ハムも少々飽きたし、佃煮も鼻についた、一番よかつた茄子の辛子漬はトーになくなつた今日、捕りたての岩魚といふ御馳走がある、目の下尺五寸もある大きい奴が、ヂューヂュー焼けるのを待つてゐるこの樂しさ、いよいよ箸をつけ見ると、是は又非常の美味で、一同喜芭滿面飽くまで詰込んだ。

此夜は最後といふので皆々元氣だ、蝋燭は、挺も灯して大に景氣をつけた、直さんの出した懐中汁粉は十個ある、一人前二つ半だ、盛んに湯を沸してすゝり初めた、吾輩は面倒だから二つ半一度に茶碗へ入れて飲んで仕舞つたが、中には大切がつて半分宛入れて五杯にして飲んだ人もある、數日前飲んだサイダーをなつかしがつて、その空壜の匂ひを嗅いて喜んでゐる人もあつた。

割合に暖かで、携帯の懐爐は用ひずに濟んだ。(鴎)

七月二十日晴

昨夜八木君が異樣な聲を出した、其聲は實に奇々妙々で、高調な濕つぽい、ものに客忤える樣で、泣くが如き聲で有った。僕は魔されたのかと思つたら當人一向そんな事は知らぬと答へるがトウトウ『尾瀬』の山羊(八木)のなき聲になつてしまつた。

下山の日なので朝から荷物の取り片付に忙がしい、何しろ街道迄出かねばと云ふので、最初に着いた小屋迄引越して、こゝで馬を待つ事にした、然し時間が未だ早いので、「檜の突出し」の方へ行つて水芭蕉を寫生した、水芭蕉は其丈四五尺、葉は巾廣く花は目立たぬ、濕地に多く生へて居るが、活き活きした威勢のいゝ草である、數ある草の中でこれのみ泰然とかまへて居る。晝食がおへても馬が來ぬ、其中には來るだろうと花などをスケッチする、赤城君はツガの木に登つて方々を眺めてる、十二時半になつた、まだ來ない、ドウしたらうと云ひ出した、來なかつたらドゥする、一時になつた未だ來ない、ドウしよう、餘りにをそくなれば荷物を脊負つて、出かけ樣と迄云ひ出した、漸く一時半にやつて來た。歸りは白樺の杖を作つて降つたが、大變路が惡るくなつて居た、殘雪も既に消えてしまつた、豆が出來て足が痛い、『戸倉』へ着いたのは七時であつた。

此大自然に別れを告げるのは苦痛である、苦痛ではあるが仕方がない、モー米も殘り少なくなつた、そして迎ひの馬も來ることになつてゐるのである。

なつかしい小鳥の聲に送られて、再び元の溢を『戸倉』へ歸つた、「玉城屋」へ着いた時は既に暗くなつた、久し振で疊の上に座つたが、何だか急に大名にでもなつた心持、七日目に湯に入つたが、垢の出ることは恐ろしいやうである。初めは『尾瀬沼』へ飛込んで水浴でもやる積りでゐたが、どうしてどうしてあの寒さで誰れも身體一つ拭いたものはない。

夕飯も不味ではなかつた、固くとも綿の厚い蒲團の上に寢た感じは又格別であつた。(鴎)

七月二十一日半晴

午前六時半最初の樣に荷物を脊負つて『戸倉』を出る。

『土出』迄はもとの道、そこから峠を一つ越えて―――勿論近いときいたから―――『小川』に出た、『小川』は峠の直ぐ下で温泉があると云ふ、『日光』の要路に當つて居る、往來に腕木を出して横文字の看版(宿屋の)はいやな感じだ。

山の裾を川について行くと、しまいには川原に出る―――川は名の如く小河と云ふのであるが―――川原に二軒ばかり湯槽のある宿屋がある、今丁度一軒の方で、十位の娘が舞の最中で、紋付きの男が三味線を弾いて居る、宿の人は皆見物して居る、山間の樸民はこれらを以て唯一の樂として居るのであらう。幾度か山を越えては川原に出、又山に入つて川原に出る……稍々行けば牧場がある、牧場と云つても原ではない、山と云はず川と云はずこゝら一圓總べて牧場になつて居るのだ。小河の水は硫黄分を含むので飲まうにも飲まれないが、此牧場に入つてから清い流があつたので、僕等は涼を入れる爲、石に腰を下ろした、馬の鳴き聲がすると思つたら小供を連れた母馬がやつて來て何か求むる樣であつた。

一里許で『一の瀬』の一軒家に着いた、道はそこから急に傾斜を増すのである、始の中は渓流に沿ふて行くが、それを離れたが最後水一滴だつて求むる事は出來ぬ。道は山の窪みを奥ヘ奥へと行く、千年の朽葉朽木は水を含んでシツトリと、樹は枝と枝と交はり葉と葉と重なつて空さへ見へぬ、鳥も鳴かねば風も吹かぬ、音と云ふのは脊中のスケツチ箱がガタガタするのみ、赤城君と僕は草鞋の紐を結ぶ間に後れてしまつたので淋しさは更に淋しい、先生達に追ひ付かうと思つても中々に追ひつけぬ、それに咽喉が渇いて仕樣がない、八木君にもらつた鳥貝をかむで漸くツバを飲み込んだ。

道は更に傾斜を増して左手の峯に登るのである、先生達は其上で待つて居られたので、こゝで辨當を半分ばかり食べた、殘りは水のある所で食べ樣と云ふのだ。峯へ登つてからは尾上傳いであるが景色は益々暗く深くなつて行くのである、常暗に通ずる路の樣だ。

常暗の道は盡き樣ともせぬ、十二時になつても、一時になつても二時に成つても、唯陰氣な暗い淋しい道を行く四人は、荷物のすれ合ふ音と足の地につく音のみを靜にきいて行くのであつた。僕にはこれ以上、此の道の印象はない、イヤモット強い強いものはあるが、餘りに強い印象は此の僕の小さな腦に入りきらぬのだ。

『小川』から『笈沼』迄三里ときいてゐたが、いくら行つても沼らしいものが見えぬ、道を違へたのかと思つた、山道でもこんなに時間のかゝる筈はない、皆んなの時計が間違ふたのではないかとも思つた、此道程困つたことはない、今度の旅の中で一番難澁であつた。(鴎)

『笈沼』に着いたのは三時頃である、途中、只小さな沼が一つ及び『白根』登山口と記した古い石と其傍に鳥居があつたばかり。『笈沼』には一つの冷たい流が注いで居るので、こゝで辨當の殘りを食ふ、糠の樣な數知れぬ蟲が襲來したが『尾瀬』で修業をつんだ身には別に驚く程の事もなかつた。『金精峠』の最難所は愈々これからである。

笈沼は小さいが中々幽邃てよい、沼の岸には少しのムーアランドがある、併し『尾瀬』を見た目には畫架を据へる氣になれぬ、そしてそんな時間もない、もしこれが道の半分として、是れから『金精峠』にかゝるとすると、今夜中に『湯本』へゆけるか、否もわからぬといふ、大事の場合である。(鴎)

此の最難關は四十分にして攀ぢ登つた、然しこの短時間の苦しみは實に甚しかつた、「ひどいなア」の嘆聲は知らずして出る、頂上に達した時『日光』の方は霧が深くて景色は見る事が出來なかつたが、山の神秘を感じたのである。くだりは、二三年前にあつた山崩れのあとを―――八九十度の傾きの所を、ウネリクネリと降りるので足もとが非常に危ぶない、動々ともすればズルズルと辷べりて落ちん。それでも一度休んだばかりで、『湯本』の『米屋』に宿る。着いた足で『湯湖』の方へ散歩したが、外國人がテーブルを往來へ持ち山して傘をさしで、寫生して居たのは一寸變つた姿であつた。

一里以上ときいた峠だから、二時間はかゝるものと覺悟して、兎角休みたがるのを勇氣をつけて、只上りに上つたら忽ち頂上へ着いたので、アッケないやうな氣がしたが、併し實に嬉しくも思つた。さて『湯本』へ着いて荷を宿屋の店先へ下し直く湖邊へ往つて見た、水は暗く凄く、折から小舟が一つ浮んでゐて靜かでよい、湖水としては『尾瀬』よりも深味があつてたしかに上だ、併し何分二三枚で描く處が盡きる程變化も乏しいし場處も狹い、雪のある『白根』の山もあまり近くつて畫に入れにくいと思つた。

『戸倉』では南京米を使ふのであらう、口へ入れて歯ごたへがない、腹の減つてゐる時は何とも思はないが、朝飯はとても二杯とは食へぬ、この『湯本』も決してよい米ではないがさすがに『戸倉』の比ではなく、今夜の食事も久し振で快よく味つたそして直さんはモー少しのお代はりをした。(鴎)

七月二十二日曇、雨

起きると湯に入つたり繪葉書をかいたりして居たが、九時頃思ひ立つた樣に『湯本』を出る。先づ『湯瀧』を見る。『戦場ヶ原』へ來ても『尾瀬』を見た眼には別に廣いとも思はぬ、白樺があつてもソウ珍らしいとも感じなかつた。けれど、『男體山』の麓、カラマツの有る邊は矢張り美しい景色であつた。『龍頭の瀧』を見て『中禪寺湖』について行く、道は至つて平坦である。『中禪寺』の町では先生の御得意の汁粉屋を尋ねるつもりだつたが、今は跡もなくなつてしまつたので、仕方がなく、パンを二十錢買つて、『華嚴』の壯を賞しながら食べた。

是まで幾度見てもよいと思つた『戦場ヶ原』は、まことに詰らぬものになつて仕舞つた。『尾瀬ケ原』は其原の盡くる處が見通されなかつたが、こゝは直く山の麓迄よく見える、『尾瀬』には美しい花草のほか石一つないが、こゝには原の中に熊笹もあれば雜木もある。

『湯瀧』の下で一もとの車百合を得た、根を水苔で包んで大切にして持つて來た、どうかこのまゝ『東京』迄と心に念じつゝ。ついこの間來て見たばかりだが『華嚴』はやはり壮大である『大平』邊の白樺は見るに耐へぬ、そして此邊に啼く鶯の聲はとても『尾瀬』山中の嬌音と比較にならぬ、あゝ下界へと段々近づいた哩と大に心細くなつた。(鴎)

『馬返し』は舊道中の近路をよつて下る、僕は餘り威勢よくおりたので二度ばかりも辷つたが、先生曰く「二度ある事は三度あるぜ、僕も傳染しない樣に用心しやう」と云ふが早いかズルズルドウと足をすぺらした、此時から先生のズボンには穴が明いた、「つた屋」では力餅をウンと食ふ。

「蔦屋」を出る頃から雨が降り出した、僕は傘が折れて役に立たぬので外套を頭からかぶつてあるく、脊中に荷物があるのでホンの頭に乗つてるだけ、下の方はビチヨ濡れなのだ、足尾に通ずるレール道を行く頃はたゝきつける樣に降つて來たが如何ともする事が出來ぬ、なさけ無くなつちまう、けどもしまいには焼け糞で歩いた。

雨は『日光』の町近くなつた頃止んだ。

數年前遭難の當蒔のことなど考へつゝ雨の中を停車場へと急いだ、『日光』の町近くなると、俗な色がチラチラ見えて來る、折角神聖になつた兩眼を汚されるやうな氣がしてならぬ。『尾瀬』の色には嬌めかしいものがない、ハデハデしいものがない、紅い色でも、紫の花でも、何でも實に氣高い色彩を呈してゐる、小指程の小枝にも薄緑の苔が着いてある、たまたま赤い草の實があれば、恰も珊瑚のそれのやうに高尚な光りを持つてゐる、色彩の研究としても『尾瀬』は實に得易からざる處である、然るに下界へ來ると、忽ち藝者の紅い褌が見える、俗惡な彩色をした看板が目に入る、駒鳥や鶯の音に清められた耳は、忽ち輕薄な人間の言葉を聽かされる、寧そこゝから再び『尾瀬』へ引返そうかとさへ思つた。(鴎)

赤城君と八木君とは見物の爲一泊する事になつた。先生と僕とは汽車の時間がないので矢鱈に急ぐ、先生はコンパスが長いので僕はあとからかける樣について行く、トテモ間に合はぬと云ひながらも大急行をやつたが、合惡草鞋が片ツポ切れてしまつた、マヽよと片足は足袋はだし。

杉並木を左へ曲つて停車場の廣場に出る頃、鈴は鳴り終らうとする時であつた、先生は俄然走け出したので、僕も續いてかけ樣としたが、其の時、スケツチ箱がパクリあいて白紙やら繪がパラパラパラと往來に散らばつた。茶店の女が知らせる、僕はあわてゝ拾ふ、下を向くと脊の荷物が落ちかゝる。夢中で拾つて夢中でステーシヨンへ走け込んで、荷物がつかへるのを無理に車に入つたら汽車は動き出したのである。

間に合ふまいと思つてゐた汽車に辛ふじて間に合つたが隨分嬉しかつた、泰さんと定さんは宿屋へ荷物を置いて直ぐ來る筈であつたが、定めし停車場で口をあいて汽車の煙りを見送つてゐることであらう。(鴎)

列車は『上野』直行なので乗換もなく、半分は眠つた樣に揺られて行く。窓から『日光』の山を見る、アヽモゥ此のなつかしい山にも別れるのだ、これからは又平原の人都の人と成らねばならぬ、思へば過ぐる十日の間如何に僕等は得る處があつたらう。自然の愛子はなつかしき其の母に會ひに山深く分け入つて、今は再び奮闘の世に歸つて行くのである。

演習が有つたとかで白衣草鞋がけの巡査が大勢乗りこんだが、それも間もなく下りてしまつた。すると今度は、今の巡査が話題になつて「巡査なんてかわいそうな者だ」と云ふのが始まりで、時事問題やら養蠶がドウのと滔々數萬言を吐く辯士が居た、車中の人は皆其方へ耳を傾けて謹聽した。眠氣覺しに面白かつた。『小山』のうなぎ飯もうまく食べて『上野』に着いたのは十時過ぎであつた。電車に乗つてから、あたりが明るいので何だか羞かしい樣な氣持がした、どの人の顔も皆生き生きした色をなしてる、僕ば自分が時代後れになつた樣に感じた。

『東京』へ着いて人間の多いのに驚いた、電車は滿員、折角『日光』でとつて來た車百合の花を損ふまいとの心配は一通りではなかつた、十一日目で吾家へ歸つて、草鞋をとき湯に入り、さて居間の座布團の上に腰を下したが、何だか半年も旅行してゐたかのやうに感ぜられた。(鴎)(終)