國府津より

大下藤次郎オオシタトウジロウ(1870-1911) 作者一覧へ

汀鴎

『みづゑ』第四十八 P.12-22

明治42年3月3日

一月十四日夕東京へ歸る。汽車國府津を離れて約一哩、北の方僅かに丘陵絶えて遠く雨降丹澤の連峰が見える、山は此あたりょり見て其形如何にもよく、加ふるに冬の淋しき夕陽をうけて其面に冷たき紅に、其蔭は暖かき紫を呈してゐる。この連峰の東海道筋で一番よく見ゆるのに馬入鐵橋のほとりであるが、河原の廣きと野の廣きとによつて山は偏平に見え、崇高の氣を缺きその輪廓もあまり美しくはない、私は形の上に於ては、二の宮國府津間で見るのが一番好もしく思ふ。

日のまさに暮なんとする藤澤あたり、地上に雪がほの白く殘つてゐる、今日は箱根も眞白であつた、小田原から茅ヶ崎邊迄は雪がないから暖かなのであらう。新橋で汽車から下りた時のその風の寒さ、大塊をなせる雪は市中に凍つてゐた。

十五日の夜、研究所へ往たら六七人來てゐた、まだ冬休みの旅行から歸らぬ人もある、夜の人は多くは畫間職務を持つてゐる休息すべき時間をこゝへ來て研究するのであるから何れも熱心である、晩學の人も二三人は居るから極めて眞面目で無駄話一つしない、木炭と紙と擦れ合ふ音、ストーヴで石炭の焚える音のほかコトともしない、ヴヰナスの立像と首引で恐ろしく一生懸命である、こんな工合であるから畫の人よりも進歩が早い是迄コンクールに石膏寫生で賞を取つたのは夜の入であつた。十六日正午研究所で河合氏に逢つた、氏は舊蝋から五日市に寫生に往つて居られたが昨夜歸京したとの事、製作品はさぞ立派なものであらう。同地は緩流あり粗林あり材料澤山なれど、何分山間の盆地、日出遅く日没早く筆の持てる時間が極めて少ないとの話である。

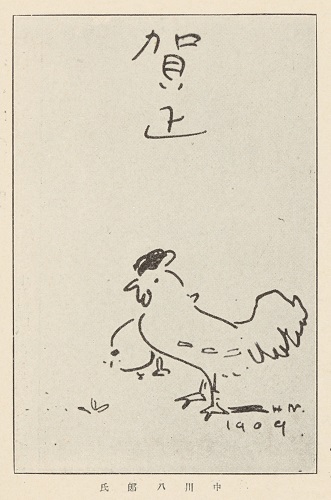

午後からは例年の通り私の家で新年會を催した、家が狭いので澤山のお客をすることが出來ない、集まつたのは舊友、門下生近親の兒女等で二十餘名、まづ『酉』を題として合作繪葉書を作つた、忽ち出來上つたのは五十餘枚、『横取り』『きどり』『相撲とり』などは振つてゐた、それからはカルタもやる、十二支もやる、オゼヽも初まる、アンマサンでは隠し藝も出る、唯わけもなく遊んで、お白粉だらけの顔を拭ひもせで散會したのは十二時過であつた。

十七日は横濱の研究所支部へゆく日である、寝不足な眼をこすりこすり起きた、庭には霜が雪のやうに白い、それにもめけず寒菊が咲いてゐる、朝日が椽側のガラス障子を越して部屋へ一ぱいにさす、こゝでモー少し寝てゐたいと思つた。新橋八時半の汽車で保土ヶ谷へ往つたら學校には一同集まつてゐた、この一月の間の製作を見るに中々澤山の數がある、支部へ來る人に何れもアマチユアであるが、根よく勉強するから思ひの外進歩が速で嬉しい。支部を創設した時に會員は僅かに三四人であつたが、今日は十二人の出席である、そして途中で廢めた人は二三を數へるのみで、皆よく續いて勉強される、この日は密柑の室内寫生をやらせた。

やがて思ひ思ひの十二種の密柑が出來た、モデルに近いのはあまり澤山はない、干枯びたやうなものもある、腐れて熟んだやうなのもある、それを一人々々直して廻つてゐるうちに室はうす暗くなつて來た、控室で休息すること少時、五時半の汽車でまたも國府津の客となつた。

翌日はチラチラ雪を見たがやがて雨になつて終日降りくらした。机上にある新年號の雜誌をみる、『方寸』に感興についての論がある、高村君に曰ふ「何人も頭の感興だけならいくらでも湧くだらう。併し筆を採つて見て其思ふ事の十分一も動かないのに落膽しない人は餘りなからう。感興で描いたと云ふ樂しみ丈けで滿足してゐられる人ば幸幅だ、併し斯ふ云ふ事は藝術の理想境で仲々幼稚なる凡庸の腕では及ばない事だ。手に入つてからの事だ、アートのべースが据らないうちから感興々々と叫んでも到底駄目だ。――感興は神來で瞬間的だ。製作には永い時間を要する。同じ感興が同じ自然に對して何時も同じには起らない。どんな名畫でも短時間の作物のほかは恐らく感興ばかりでは出來てゐまい。大抵は最初に起つた感興の聯想的再現の熱製作に向つた時の「フレツシ」なる頭の努力によつて描れてゐるだらう――」と、これに對して山本氏は曰く「藝術の起因は毎に感興ならざるべからず。――余等が感興々々と言ふは今更の自覺を誇説するにあらず。堂々然たる『修飾の畫』に對してなす反唱なり。而して余等が『修飾の畫』を撲つ所以は、それ等の畫の、其れ等の人格の存在を否定するにあらず。吾が郷土の『藝術』なる水平線上に勢力な逞ふするを拒まんが爲にして、若し余等に藝術上生存競爭の意識ありとせば唯此一事あるのみ、余等が製作の所縁たるものは、競爭外に、事業の他に、超然たる畫的情緒ならんを希ふ。――藝術は物の一部にあらずして、如何に小なりと雖も一個物なり、余等が幅の大小、時間消費の長短に由て價値の高下を定め難しとするも、技の熟練の、必しも傑作を成す所以にあらずとするも、皆此信念に基く處なり。――アートに一のぺースありとするは極めて漠たる信念にして、寧ろ迷信といふも可ならむ。感興の言を排して徒らに、土薹々々といふに、藝術の高價を『熟練』に置かむとする工人の群に屡々聽く所、これを高村君に聽くは意外とする所なり。――要するに氏は余等の所謂『感興』なるものを没智なる、具象不能の瓦斯の如きものと誤解し、余等を以て、技工無用論を唱ふる者と思惟せしならむ何ぞ知らむや、『技工』とは『感興』を舒ふる言語なるを云々」平たく言へば高村氏は「土薹が出來てゐなくては駄目だ感興ばかりでは繪が描けぬといひ、山本氏は、「感興によつて出來たものでなければならぬターヘ技工の上にどんな努力があつてもそれは繪として見ることが出來ぬ」といふに歸するやうである、高村氏も感興の必要は認めてゐるし、山本氏も技工を全然排斥してゐる譯ではないから、所詮は何れを先にすべきか孰れに重きか置くべきかといふ事となるが、これは大にしては時代の趨勢、小にしては其人々の性質にもよることであらうと私は思ふ。さるにても高村氏は、「感興は瞬間的のもの」であるといはれたが私はそうは思はない、隨分長時間持續すべきもので人により時によつては、益々面白くなつて來て食を忘れる寝を忘れるといふことがありはすまいか、『感興』といふ文字は、畫をかいて見やうと思つた瞬時の心持とばかりに狹く解釋したくない。

『早稻田文學』新年號、島村抱月氏の「歐洲近代繪畫論」は四十六頁にわたる大文字である、最新流と見做さるゝホヰツスラーを主として、印象派の起因その他に及ぼし詳細を極めてゐる、私は大なる興味を持つて一氣に讀了した。

十九日午後から海岸へ出て見た、鼠色の空、潤びたる黒き砂、渚近く置かれたる二艘の古船、面白い調和だと思つて一時間ばかりかゝつてスケツチをした、うちょする浪は中々高い。

二十日はよく晴れて風もなく暖かであつた。寫さんとて樂しんでゐた箱根山の雪は消えたが、濱には三脚を展くべき場處は澤山ある。午後から酒匂方面へ往つて見た。東の空暗くくらく水見えぬ砂原の廣々とした中に、強い日光を受けて輝いてゐる船一艘、その後ろににお誂通り白鴎の群が飛交ふてゐる、チト古臭い畫材だが見捨てかねて寫した。連歌橋の傍から右へ堤の上をゆくと、面白い木振りの松林がある、明神ヶ岳を背景に色をつけて見たが、空模樣が怪しくなつて來たので半途でやめた。國府津よりも酒匂の方が材料は豊富のやうである。海岸、ことに南向の濱邊であるから景色が何處も明るい、グローミーな處はとても見出せない、箱根の山に黒い雲が冠さつた時、酒匂川の近處から見たらやゝ紳秘的な感じがするかも知れない。

二十一日はまたも雨、二十二日朝の汽車で東京へ歸つた、沿道日たまりの暖かい場處には梅がちらほら咲いてゐる。其夜研究所へ往つた、連日の雨後で道路は泥濘を極めてゐる、暗闇の目白坂の中途で足駄の鼻緒を踏切つた。足駄に私の大嫌ひなものゝ一つであつて、十數年前駒込の下宿から番町のイーストレーキの家塾へ夜學に通つた、約一里の道、其頃は電車も何もないそれで足駄を穿くことの下手な私は、屹度雨のたんびに鼻緒を切るか歯を缺くかしたものてあつた、それで足駄といふといつもイーストレーキ先生を思ひ出す、先生にはマリーとよばるゝお嬢さんがあつて、私がその頃繪を習つてゐるといふことを聞いて、その稚なき手になつた鉛筆畫など屡々批評を講はれたことがあつたが、嬢は後に美術學校を卒業したとの事である。

二十四日は研究所の月次會兼新年會て十時頃往つて見た、物馴れた赤城君が居ないので事務室は混雜してゐる、透視畫法の講義をする眞野氏が見えられないため、私が講話をすることになつて、『繪畫の流派』といふことか少し話しれた。午後から河合、永地、藤島、磯部の諸氏が來られ作品の批評を爲た、今月に數は少ないが實のある物が多く進歩のあとが著しい、そして銘々の繪には何れも特色があつて面白い、それが濟むと茶話會、次で新年會で、西尾君の好意て樂界の明星赤星氏のヴアイオリンの演奏があり、續いては種々の餘興があつた、いつも新年會といへば多くにさまざまの室内遊戯を催すのであるが、今年は餘興の出品があまりに多くて會を終る迄續いた、餘興の央頃石井大橋兩氏も見えられた。

輕い風邪にでも冒されたのか、二十五日の夜から頭が重い、翌日も終日ブラブラしてゐた、『みづゑ』の校正、研究所の無人、それや是やで今週は國府津へ歸ることを見合せた。

仙薹の小林氏から手紙が來た、「先生の趣味向上といふ事に熱心盡力せらるに酬ひんため、尚親の脛噛りの身なるも、決然與へらるゝ學費を節約して力の續かん限り特別讀者となりて何分なりとも雜誌發展の上に盡さん」との文意である、未だ學窓を出でざる人にして、猶且此事業に協力せらるゝ其厚意に深く謝すべきであるが、小林氏の受くる學資の幾千なるかはしらず、また何の費目な削らるゝかはしらねど、私は何となく心の平らかならざるを覺えた。

天氣もわるい、氣分もわるい、何をする氣にもなれぬ、かゝる時にはこのやうな物をこそと『文藝倶樂部』の「名人揃」といふを讀んで見た、説く處もとより講談落語、虚偽もあらん誇張もあらん、併しながら、古來何れの方面にも名人とよばるゝ人は皆偶然ではなく、それ迄の苦心修養は一通りではない、精紳一到何事か成らざらん、實に其神に通ずると、人間として爲し能はざるべく思はるゝことをも能くするに至るものであらう。自己の製作を辱められて鑿で咽喉を突いた面打源五郎の意氣、羅宇のすげ替となりても猶自己の趣味を捨てざりし狂歌師紫檀樓の風流、眞庭念流に譽を殘せし劍客樋口重三郎の修行、自己の職業を重んじ、氣に入らぬ品は打壞して、完全の物の外依頼者に納めざりしといふ指物師無器用長次の誠實、これ等は特に吾人の學ぷべき點であらうと思つた。

二十八日朝、城棲碧氏よりの一封の郵書を手にした、既に歸韓せられしとのみ思ひ居りしに國府津停車場にてとの肩書がある氏は私の假寓富士見屋を訪はれしならんとの想像は卒然として起り、同時に相濟まざりしとの感心は直ちに胸奄衝いた。氏はいま韓國控訴院に長たり、花を愛し山を愛し、延いて繪畫を愛さること深く、日本水彩畫會にも少なからず同情をよせられし人數週の賜暇歸省中、先頃も私の畫室を訪はれて、尾瀬スケツチを見んことを望まれしも、國府津にありときゝて失望せられしが、手紙を見ると、果して多忙の中の二時間を割いて、歸韓の途次態々立寄られたのであつて、私の生憎の在京は、其スケツチを氏の高覽に供する榮を得せしめなかつた、文中「實に遣憾といふ言葉の意義を十二分に解し得申候」との句があるが、私も此手紙を見し時、同じく遺憾といふ意義を十二分に解し得たのであつた吁。

三十日午後から日暮里の滿谷氏の宅で太平洋畫會理事會があるので出かけた、上野二號舘問題で、六月以後でなくては貸さぬといふので、今年は眞島町の研究所で開かうかとの相談で有た終て氏の畫室を見る、この冬族行された湯ヶ鳥附近のスケツチが四五枚、これが新しい作で、例の澁い色どりでオチツキのあるのは嬉しい。今夜は永地、岡兩君の発起で淀見軒に會合があるので、夕刻參會した、會塲ではいろいろの人に逢つた、木村亮一君の巴里歸りホヤホヤの姿も見かけた、宅へ歸つたのは夜の十時、夕方『みづゑ』二月號が出來てきていま發送を終つた處だといふ。

三十一日は終日研究所で暮した、唐櫃と書籍とを描かしたが、黄色のバツクの布には皆々閉口の樣子であつた。

二月一日國府津へ來た、三日には朝から藤澤の奥村君が見えたが雨にふり寵められたので不得止模寫をしてゆかれた。四日大風その夜東京へ歸つた。

五日の夜研究所へゆく、今週は少女の着衣モヂルだ、其顔のマヅさ、とても寫生する氣にはなれない、それでも皆な熱心にやつて居る、水繪の人も四五人あつた。

六日は終日來客責、その夜、永地河合諸君と駒込の丸山氏の宅に會し研究所發展の相談をした。

七日、程ヶ谷支部へゆく、今月は會員九名程で野菜の室内寫生をやらした、前回の密柑よりは成績がよい、四時半終業、國府津に來た。

八日、在米國ボストンの松木氏より長文の書状に接した、中に去年の暮ニユーヨークて催された水彩畫倶樂部展覽會の事がある、「展覽會の盛大なるにば驚かれました、そして畫題の變化と色彩描法の種々異なりたるとには一方ならず興味を感ぜられました、總數三百四十點に近く、多少パステルも見えましたが、目ぼしき作品ば皆水繪でありました、大體に於て風景畫が多數で二百七點、肖像二十六點、人物と風景との組合せもの六十九點、靜物三十一點といふ割合です、一等は『月蔭』といふ水繪でなかなか趣味ある畫題、描法も粗暴な荒がきでなく、如何にも初夏頃の月夜の感じがよく現はれて好い畫だと思ひました、圖柄や感じは矢張り吉田中川兩君などの覗つてゐる所と同一だと思ひます」云々。吾國にも日本水彩畫會あり、追てはこれに劣らぬ展覽會をも開くの時があらう。

十日快晴、あまり暖かなので酒匂川の邊迄往つて見た、海も靜かで、うちよする浪も穩やかである、石橋山の下あたり白帆が二三點見える。

松濤園の傍から街道へ出て、酒匂橋の手前の堤を石へ數町、河原の水溜りを前景として明神岳をかけて富士を寫した、四方は春らしく霞んでゐて、山の影は靜かな水に鏡のやうに映つてゐれが、やがて東の風がそよそよと吹いて來てその影を消して仕舞つた、いつか霞も吹き去られて、凡てがあまりに明るく景色に少しも餘裕がなくなつた、寫生の興味も無くなつた、半途にておやめ。

更に上流へとあさつて見た、堤の上の松林に面白い、甘日は晴がましく眩ゆいやうに照す、河原には糸遊がたつ、薄くつけたのでは色が出合はぬ、濃くすれば暗くなつて感じが違ふ、晴れた日の日中の寫生は困難なものてある、自己を本位として、感興によつて繪を作るといふことは戸外寫生によつて目的は達し得られやうが、其時其場の感じを充分繪に顯はそうといふには、却て畫室内でなくては出來ないやうに思はれる。

傾く日を背にして宿へ歸る。首をめぐらせば、足柄連山富士も箱根もスカイラインばかり淡く見えた。(二月十日夜)