さつきの旅

大下藤次郎オオシタトウジロウ(1870-1911) 作者一覧へ

汀鴎

『みづゑ』第六十二 P.13-18

明治43年5月3日

若葉靑葉の風かほる日は少なくて、兎角に曇り勝なる今日この頃、旅にはよくないが思ひたったのが吉日、いつもの装束で東京の出發は五月五日朝の六時、中央東線沿道の花は散つて野も山も綠の天地、八王子淺川を過ぎてゆけば、小佛峠のトンネル大小いくつか、停車場毎に上り列車を待合はす時間もながく、この汽車頗る不愉快なり。

低く垂れし空は山に入りてよりいよいよ低く、おりおりは雨さへおとし來て、行手の方は霧にかくれつまたあらはれつ

こきみどりあさきみどりのそのなかに

まぢりてあかきやまつゝじかな

きなるはなむらさきのはなしろきはな

野をいろどりぬゆくはるの野を

これを色彩歌とでも申さふ、窓外の景色の寫生なり。

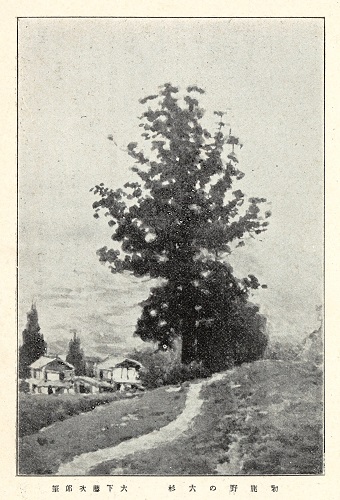

乞食さへ今は歩行かぬといふ、長い長い笹子のトンネルを出れは初鹿野の驛なり、車を下りて驛前の塚田屋といふ茶店に休む、笹子の峠から雪の白峰を寫さうと思つて來たのだが、この天氣では泊らうか先へ往かうかと思案する、先といふのば日野春で、駒ヶ岳には雪があらうとの想像、そこで亭圭にきいたら此四五日の暖氣でトテモ雪はあ男ますまい、白峯なら向ふの山からも見えますといふので、終に此家に厄介になることに極まつた。雨は小降りになつた、時間は早い、不用な荷物を預けて川下へゆく、宿から二町ばかりの處に大きな杉の木がある、四方の淡い綠の中に、これは濃い墨でも塗つたやうに眞直に突立つてゐる、モノになるなと考へて通り過る、二三十の人家を拔けると一方は川原一方は崖、黄ばむた花崗岩が露出してゐる、水害のあとで川床は殺風景でトテモ繪にならない。橋を渡つて小高い處へ上る、雨が盛むに降り出す、逃込むだのは避病院の裏手でこゝから見ると天目山の方が霞むで例の大杉がよく締りをつけてくれる。一赦出來そうだ。番人も居なければ患者も居ず、〆切たが、傳染病室の窓下などはいさゝか感じがわるい。

二時間の後には宿へ歸った、見かけに一寸よかつたが、さて二階へ通されて見て少なからず閉口した、室に八疊天井なし、窓の障子には穴がある、縁側の障子は立ッケが悪ろく、彼方此方かち冷たい風が吹き込で寒い、畳の敷き合ぜが隙いてゐて、下から煙りが上る。哀れな火鉢を抱へて雑誌をよむ、また一しきり雨が降つて來て俄に部屋が暗くなる、火鉢の炭は灰になる、燈火にまだ來ない、汽車の笛が遠くからきこえる、何だか泣きたくなつて來た。

冷飯で夕餉を濟ませて早くから寐床に入る。ランプを消して不圖天井を見たら、屋根は無籔の小穴で、闇に白く空が見える、恰も晴れた夜の星の光に異ならぬ、家の中に寐てゐるとは思はれない、その穴から時々雨がふり込むで顔にかゝる、野宿と思へぱ我慢も出來やう。

六日はおそく起きた。宿屋の便所はお話にならないので、停車場へ徃つて用を達して來る。今日も降つたり止むだりしてゐる。晴間を見て向ふの丘へゆく、雨にぬれて美はしい若草を踏むで槻の林に入れば、中に小さなお宮がある、雨よけによいと思つて、三脚を据えて、霧にかくるゝ山を見てゐると、急に後ろのお宮の中で物音がする、驚いて見れば、階段の下に小さな下駄が五六足あつて、村の小供が中に入つて扉を〆切つてゐたのであつた。

空模様が段々よくなる、槻の林を離れて畑の中で稽古繪を一枚かく。

寒い寒い、宿屋といふたとて風呂もなし、飯の温かいのは朝ばかり、昨日以來三度共鑵詰牛肉のやまと煮、これも野宿式と我慢する。親切なおカミさんは、僅かのお茶代に御禮ごゝろか、駄菓子を澤山持つて來てくれる、夕方からまた雨がふり出した。七日の朝は、曇つてゐたが出發と極めて早く起きた、顔洗ひに見世へゆくと、脚のっいた手水盥で、小女が雑巾をゆすいでゐる、おカミさんはその水を捨てゝ洗ひもせずに手桶の水をくむで出す、あたりに小流一つない不自由な處だ、これも野宿式かと我慢して顔か洗つたが、决してよい氣持ではなかつた。

漁車の時間に間があるので、停車場の向ふから大杉を寫す。黑く雄々しい姿がよい、前景の草原もよい。杉の根元の家もよい、こゝでは三時間程熟心に畫いた。

甲府へ着いたのは十二時頃であつたらう、右左ロ迄五里の道を歩くのである、初めての處で方角が知れない、人に敎へられて鰍澤行馬車のレールに沿ふてゆく、雨が盛むに降つて來た、輕らぬ荷物は肩にある、道は悪るくなる、可なり難澁をしたが、漸く市中を出放れるころ雨が止むで、行手の山も見えて來る、日の光りもさして來る、幸に石道で、忽ち乾いて暖かなよい日になつた。

淋しい村をいくつか過ぎる、一寸腰かけて休むやうな家は一軒もない、三里ほどにして川のふちへ出て、静かな水を一枚寫生した、柳の色がよい。

笛吹の合流する邊で川を渡り、下曾根を過ると、道は漸く山に入る。小流があつて惡くない景色だ。右左口の村近くから右に白峰の尖端が見える、快よい感じの山で、見たばかりでも身震がしさうだ、明日の朝秘樂しみに宿へいそぐ。

右左口の村はやゝ上りの坂道になつてゐる、中程に橘田といふ唯一の旅店がある、門構へ廣玄關の嚴しい體裁だが、さてその穢なさ、いま養獄中だといふので隨分取散らかされてゐる。やがて奥の八畳へ通される、うす暗いいやな座敷なり。小さな庭にしほらしくも紅い躑躅の花が喉いてゐて、パッと華やかにタ日がさしたかと思ふと、ハラハラと雨が降つて來る、青空に雲の往來は烈しい。

暗い部屋の隅には、垢に汚れて縞目の見えぬ固さうな蒲團が高く積まれてある、今夜あれを着せられるのかと思ふとウンザリする、夕飯が來る、何やら性の知れぬ肴が膳の上にある、鷄卵を貰つてやつと飯をすます。情ないランプが來る、とても書物を讀むことは出來ぬ。入口の圍爐裡のほとりで話をしてゐた二人の男が這入つて來る、御合客樣とあつて朦朧たる燈火の光りで見ると、一人は六十位ひの赤顔の老爺、穢ない破れたシヤッツを肌につけて、何やら黄色つぼい袷を着てゐる。今一人の男は三十位ひの印袢天股引腹掛といふ風で、一寸小綺麗にしてゐる、これも旅なればと共に語りて、此邊の樣子をきく。老爺は武田耕雲齋の騒ぎに、お目付の人足になつて、信州から江州へ往ったと其時の事を話す、二人共古道具屋で、面白い堀出物のことを語り合ふ。

いよいよ畫間見た穢ない蒲團が敷かれた、例の通り枕か新聞で包むやら外套で肩を包むやら、いろいろ工風して床に入る。彼等はと見ると、此寒い夜を眞裸體になつて、着物を上へかけ、蒲團の中にもぐり込んでしまつた。

不愉快な一夜は明けて、八日は快晴であつた。七時半に出發して峠にかゝる、西の方には雲があつて、白峰の尖頂は見えたり隠れたりする、北に當つて白く一筋の雪を殘せる金峰も見える、朝の空に浮出た雪の山の美はしさはたとへるものがない。

峠は思つたより骨が折れた、山ウツギ卯の花山吹など、溪間に険咲き亂れて美はしい。絶頂で草山を前景として自峰の連峰を寫生する、背後には女坂峠の上に無細工な冨士が突出てゐる、今迄暑さに苦しむだ身が、頂上の冷風に吹かれて縮み上る程寒くなる、登り切つ.た時は氷水でも飲みたかつたが、今は温かい甘酒が欲しい。

新道を下り、蘆川の流れに沿ふて上ると、古關といふ村へ出る、小さな繪の幾枚も出來さうな處だ。辨當を使ふにも茶店らしいものがない、妙な家で一杯の茶を貰ひ、暫らく休んでいよいよ女坂峠にかゝる。

急ではないが、長い長い厭な峠た。幸ひに頂上近く迄溪流に沿ふてゆくので、咽喉を濡ふすに不自由はない、靴下がほてつて足は痛くなる、汗で身うちはしとしとになる。

頂上へは二時過に着いた。里は新綠の美はしき眺であつたが、,こゝは梢に若葉の匂ひなく、冬木立の中を山櫻が白く淋しげに咲いてゐる。南の方は眼下に深碧の湖水が見えて、富士の頂は雪に隠れ、裾野の靑木ヶ原が波形に連なつてゐる。

下りに何の苦もなく、三十分程で精進村に着いた。丁度鎮守の御祭りで、人の往來も多く賑やかで、門口の裾風呂には、誰憚らず女共が入浴してゐる家もあつた、此處には可なりの宿屋が二軒もある、湖に近い山田屋といふに宿をとる。

箱を持つて湖岸に出て見る。南風でザワザワと濁つた水が岸に寄せて來る、感じの惡いこと夥しい、崖を下りて一枚を寫せしも終に成功せず。

精進湖は、南の岸が溶岩で、眞黑に小さな島嶼をなしてゐる。西と東に低い崖で、遠く見ると石垣でも築てあるやうで、山中の湖といふ自然の感じが乏しい。北に村に接して小さな砂濱があり、小舟も繋がれてやゝ趣がある、朝と夕は知らず、風のある眞畫の光景では、身に染みて畫筆を執る氣になれない。

宿へ歸る。御茶菓子も氣が利いてゐるし、ニッケルの湯沸しなど中々ハイカラだが、風呂はないといふ、東京を出てからまだ一度も湯に入らぬ、昨日から今日べかけて兩脚棒の如く疲れてゐる、旅は辛いものだと思つた。

頗る古雅な太鼓の音が、程近い鎭守の御宮からきこえる、此音をきゝながら脚をさすりさすり蒲團の中に入る、寢着を貸してくれたので着かへたが、枕に著くと、間もなく肩のあたりがムヅムヅする、驚ろいて脱ぎ捨て、ソッと足下の方へ押やり、シヤッツ一つで再び臥床に入った。

九日に朝早く目がさめた。窓押あけて曉の景色を見る。萌黄色の空をクッキリと、雪の富士は紅ゐに染分られて、薄雲が麓のあたりを棚引いてゐる。湖水は夢のやうに、靜かに山の影を浮べてゐる。スケッチを試みむともせで、稍久しく見惚れてゐた。村端れから、家の裏を寫して一枚を得、精進の村を跡にし、湖に沿ふて西の岸をゆけば、精進ホテルといへる白き建物がある外國人ならでは客にせぬとかきいたが、泊つて見たいと思ふ程の家ではない。

一里半にして本栖の村へ來た。湖は大きけれど、周圍の山も面白く、岸も變化に富み、樹木も澤山あつて、畫材の多い處である。湖を左に見て深林の中を一里ほど、釜額といふ小村に近き處で、龍ヶ岳を背景に一枚を寫した、此あたり、湖の中は一面の溶岩の島となりて、枯木の幹が洒されて白くなつてゐる。十數年前の大水に、根元の土を洗はれて、このやうに爲つたのだといふ。精進の湖は溜り水で、冬は一面に凍りて 其上を歩行が出來うさうだが、本栖は湧水で、冬は却て湯氣がたちて温かいといふことも聞いた。

右左口では養蠶は盛んであつたが、此處ではまだ桑の芽が出ない、夕方の風は身にしみて寒い。

宿は仲島屋といふ。入口から襖障子なしの二十二疊の大廣間でお客は自分一人である。目を瞑って無理に夕飯を詰め込み、早くから寢床に入る、幸に夜具はキレーであつた。

十日快晴。朝の御飯は我慢にも咽喉を通らない、鷄卵はといへば何處にも無いといふ、ヤット一膳すましてお茶をといへば、遠慮かと思つて無理にすゝめる、喧峰しないばかりに爭ふて、早々にして仕舞ひ、朝の湖水を寫し、村の街道を寫し、割石峠で、霞の中に幽かに輪廓を現ほす白峰連峰を、遠く眺めつゝ辨當を開く、大きな團飯二つ、味はつて見ると少しも鹽氣がない、梅干も香の物もない、結局これも草の中へ捨てゝ、峠を下り、本栖より二里、駿河の根原といふ村について、宿屋の前で坂道の寫生をする、彼方此方から見物人が集まる、やゝうるさいが、コンナ小さな處で、全村の人が出て來てもタカが知れてゐると、平氣でやつてゐたが、ホントーに全村惣出らしく、五六十人に取圍まれたのには少なからず閉口した。宿では、入口の廣い土間に裾風呂がある。火を焚出したので、久し振で湯に入れるかと思ふと嬉しい。やがて加減がよいといふので、裸體になつたが、直ぐ傍の圍爐裡のまはりには、大勢の男女がコツチを見てゐるので、少しキマリがわるい。流しといふものがなく、大盥の上に細い板が一枚わたしてある、その上でかけ湯をする、一度入つたら洗ひに出るといふことも出來ない、コレでは疲れの拔けやうもない。

鹽引に麩の御汁、不相變の御膳に向ふ。合宿二人、十四五の娘を連れた老爺で、これでも旅籠の飯と思つてか、貪り食つて膳の上はキレーに片づく、羨しくも思はれた。早くから寢る、固い木枕で頭が馬鹿に痛い。

十一日、晴よりくもり。握り飯に懲りて、駄菓子一袋を辨當の代りに持ち、六時半出發する。廣々とした裾野に道は一筋、何處を見ても、家もなければ人影もなく、淋しい眺めである。朝日は富士の半面をてらして遠く霞み、やゝ紅味を帯びた線の草に、露にぬれて沸つたやうに鮮やかである。木一本目に入らぬ此大廣野の眞中に、三脚を裾えて、パレットを握る時の心持は経驗の無い人には分るまいと大得意であつた。

荷馬車の往來が多く、道は極めて惡い。大小の石がゴロゴロしてゐて、ともすれば蹶き勝である。人穴村に人穴を見ず、上井出にて白糸の瀧を見る、名所とするに足れど、スケッチ箱開く氣にはなれず、右の方ネンネン淵は、水勢烈しく、白絲よりも此方却て好もし。

一路坦々、砂塵高く、變化に乏しき道を、北山に一枚の寫生を試み、天氣模樣あしければ、急ぎに急ぎて根原より七里、夕劾大宮につき、淺間社内梅月に宿かる。

水美はしく流れ早き、湧玉の泉を前にせる、新しき室には、綿厚き座蒲團あり、火鉢にに銀瓶たぎり、浴室廣く湯は清く、燈火には電燈あり、膳の上には鮮魚鳥獣の數々の和洋料理あり、昨夜と今夜、乞食より俄に大名に早變りせる、境遇の變化に驚きつゝ、雪の如く白きシーツ敷きたる、軟らかき臥床に入りて、久々にて温かき夢を結むだ。

十二日、雨が強いので半日籠城、寫生畫に加筆などする。午後から、晴間を淺間の裏へゆきて杉木立を寫す。宿の居心地頗るよく、近處に材料も多いので、成ることならこのまゝ幾日も滞留して居たいと思ふ。

十三日、快晴。町端れから鐵道馬車に乘って、鈴川へ向ふ。乘合に一人の若者が居て、こゝでは富士が北に見えるが、東京では西の方に見えます。東京は妙な處で、洲崎あたりで見ると、日の出が東の時もあり、西の方に見える時もありますと眞面目で云ふ。合客一同大笑ひ。コンナ男を方角も知らぬ人といふのであらう。

鈴川から汽車、大磯に下りて知人をたづね、夜に入って東京へ歸る、銀座街頭瓦斯燈の光りは、柳の靑葉に包まれて綠色に輝いて居た。