ワッツ論[四]

矢代幸雄抄譯

『みづゑ』第七十四 P.13-14

明治44年4月3日

實に彼が想像力の豊富なる、其幻影に導かれて、彼が向ひし幾枚のカンバスは眞正まがひもなき『愛の生活』となり、此想像、彫刻に働けば實に一杯の土、一塊の石より、迫るが如き美を作り出すのである、又其五色陸離なる景色畫――實に此世には有り得ぬ樣な風景にて、畫布は孔雀の羽色、蛋白石の出す彩光に映え渡るとも云ふ可きものなるが――其中には、矢張り、相變らぬ優しき情、屈け難き眞、偖ては、「美」を嘆賞し謳歌する氣高さまで顯はれて、歴々指點す可く、此點に於ては畫家の技彌最上極高に達して居る、最傑作『パオルとフランセスカ』てふ素敵な悲劇と同様なのである。

此「パオルとフランセスカ」の中では、情火尚清えねど、死の霧既に半ば閉して、思餘れど體の立たぬを奈何せん、二人の内、嬉しきなれども疲れ果てゝは如何ともならず、あゝもし度い、こうもしたいと慾はあれども今となつては只昔の夢、思出となるばかり、此世の墳を既に脱して、尚残る二人の胸の情火は實に現在を離れし永劫に入りしものならずや、此世を置きて、顯はれし意味をば無窮に示す畫家の想像の力は、如何ばかりぞ、此二人が骸より生命は既に脱出でゝ後に残るは、過ぎし此世の慾の思出のみ、見ずや、男が青き肌、女の血走る目にしるきを、『死』は彼等を包みし、衣服の皺、體の疲る見ゆれど、共に伴ふ二人の内は是ぎり忘れて離れてしまう氣はいはなく、二人は只、感情の高にしてウトウトと生死の墳に徊ふ風である、呼ぶも醒む可き力もなく、詮方なきに其儘に留る風である、男の顔には、不屈の精神顯はるゝに、其苦煩焦心更に著しく、満面、堂々たる威風に怒を含むで居る、されどさすが女子は焦慮悶々、他の表情、凡そ其が爲に呑まれて顔に顯るゝは煩悶の苦爽と、満たされて術飽かぬ慾の影である、今は此二人相戀して居るとも云へぬ、前否を悔りても居らぬ、勿論前途に希望があるではなく、只在りし昔を思出して追懐して居ると云へるばかりだ、二人は今までの生涯、既に終つて居るが、未だ死んで了つたのではないのだ。

ワッツが有する著大なる想像力、――此の繪では出でゝ疲勞しきつたる感覺を永遠に合せしめて居るが――は實に其優秀なる作全體を通じて晶々たる光輝となり、點々たる熱烈となりて、線と云ふ線、點と云ふ點悉く活躍せしめて居る、ガニメードの可愛らしい頭と、肩を畫いたものがあるが、此畫は斯る想像上の畫の模範にしてもよい樣なもので、作の精神に、水晶體を通して輝る光の如く、内部の光輝發して全物質の光輝體なるを露らはしてしまふ、巻髪靡く頭は無邪氣に日光の方に向けられて小供のセッカチに惜氣なく、其嶺から日を浴びて居る、白く眼映き計りの光は胸より躍る肩先へかけて降りかゝり大きく見張る眼の中まで射して居る、其眼は實に純粋な原始的な笑ひ溢れて胸は上下、波を打つて底に溢れる血まで春の温さを感じて居るらしい風情、其から又『希望』と題てる象徴的なる人物に到つ軸ては、含蓄――と云ふて皆『美』を表すのだが――畫幅に漲りて居るから、觀者の胸に一種深き深き感激起り、次て生ずる想像も其中心は是感激以上に出ぬから殆ど一種人間界を離れてしまつて、非人情なものとなる、吾等尚も見て居ると、此非人情な想像は、遂に全く、吾人を醉はして、實在以上、ずつと美しい極樂世界へ導いて行つてしまふのだ、何故?、想像か何故吾等を魅するか?

實に線と色とを緯に、畫伯ワッツが人格を經として織出したチャーム在りて存するからである、(終り)

註、ロセツチ、十八世紀、英國畫家ラファエル前派の創設的 の一人。

ブレーク、十八世紀初期英國畫家にて詩人を兼ぬ。

モロー、十八世紀佛國畫家。

クールベー、十八世紀畫家、重に肖像風景を畫く。

ベラスケズ、十七世紀のスペイン畫家、其國に於る未曾有 の大家有りと云ふ、畫の意味理想に比較的重きを置かず、 大に眞を表はさんことを努め、叉大に成功せり。

デゥガー、一八三四、年佛京に生る、所謂印象派中錚々た るものなり。

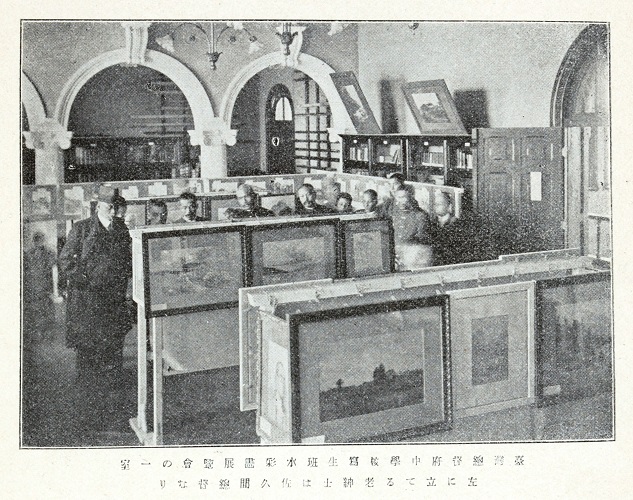

左に立てる老紳士は佐久間總督なり